阿里萬億巨輪的科技引擎

“我是一家科技公司”。

有些公司自帶科技光環出生,毋需質疑,比如谷歌,因為它的創始人就是兩個妥妥的技術男。

而另一些公司,人們卻意識不到它實際上已經是一家科技公司,尤其當它商業成功的光芒遠遠掩蓋了其技術實力時,美國有亞馬遜,中國有阿里巴巴。

亞馬遜通過AWS、Alexa等高科技產品頻頻刷新公眾對其印象,貝索斯成功發射藍色起源火箭,一舉坐實了“科技公司”的標簽。

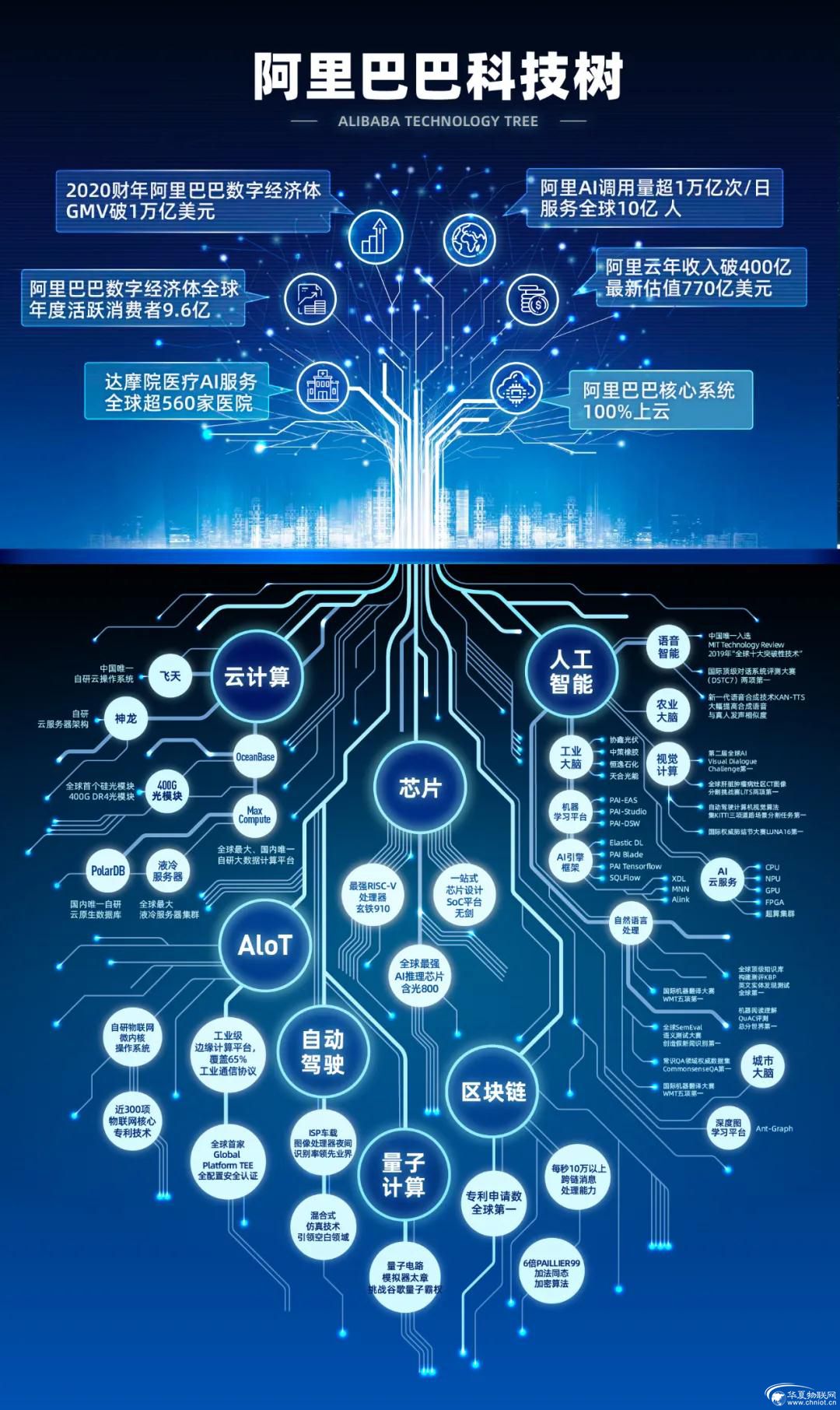

5月22日,阿里發布了2020財年業績報告,阿里巴巴全年業務交易額(GMV)破萬億美元,約合7.05萬億元人民幣,成為全球首個GMV破萬億的商業平臺。

誠然,要承載萬億美元交易量的阿里已然成為一艘巨輪。如果只是一個電商平臺,阿里無法是今日之阿里,如果沒有科技作為引擎,也是絕對無法驅動這艘商業巨輪的。

值得注意的是,在阿里集團實現收5097.11億元營收中,其中400億來自于阿里云。作為阿里集團的技術中臺,阿里云5年內實現了從12.71億元到400億元,營收增長超過30倍。

阿里云的投入還將加碼。早在今年4月20日,阿里云宣布,未來3年再投2000億,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。阿里董事會主席兼首席執行官張勇也說,新財年阿里還會新增1億人民幣的銷售額。

同時,大數據云計算成為阿里集團未來5年的三大戰略之一。

對于“科技公司”這一命題,阿里巴巴的論述方式,不像發火箭那么性感,但繼承阿里巴巴一貫的現實主義風格。

技術人的中國硅谷

科技與商業是由不同詞匯與不同文化背景構成的兩套話語體系,二者之間的對話存在天然鴻溝。

2012年,阿里云頗受內部質疑,“云手機事業做得一敗涂地,浪費了多少資源,王博士還高升CTO,費解”。

當一家商業公司開始重視科技時,這是必然會出現的分歧。業務部門的思考邏輯是績效,給看得見的回報做投入。而技術則偏理想主義,又或者說,他們往往得看到看不見的回報。

2019年11月,阿里云創始人王堅因主持研發了中國唯一自研的云操作系統“飛天”而當選中國工程院院士。

到此時,阿里的技術人才厚度,已經逐漸構建起科技商業對話語境。

阿里已經有數十位科學家獲得院士、頂級協會Fellow、杰出科學家,其中IEEE Fellow就有10多位,國際知名高校教授就有30多位。

阿里巴巴量子實驗室科學家馬里奧·賽格德是匈牙利科學院外籍院士,本地生活研究院高級研究員何田為ACM Fellow、IEEE Fellow,阿里巴巴達摩院機器智能實驗室主任金榕為前密歇根州立大學終身教授,達摩院語言技術實驗室負責人司羅當選ACM2019年度杰出科學家,阿里云智能數據庫事業部總經理李飛飛是猶他大學終身教授,深度學習框架Caffe之父賈揚青是阿里云智能計算平臺事業部總經理......

此外,阿里內部信息顯示,阿里10萬余名員工中,有6萬多名是科學家與工程師。38位合伙人中,1/3技術出身。

科學家云集是阿里在研發上下重本投入的結果。普華永道發布的《2018年企業科技創新企業1000強》報告顯示,阿里巴巴在國內所有上市公司中研發支出占比位居第一,躋身世界頂級科技公司行列。

吸引這幫科學家的遠非豐厚的報酬,畢竟,他們可以在任一家科研機構輕松獲得不錯的崗位與報酬,還不用承擔商業公司中的業績壓力。

“人工智能就是一個公式出來的,算法加上算力,最后再看對某個領域的價值,這幾個關鍵詞中最重要的是價值”,達摩院城市大腦負責人華先勝從微軟研究院跳槽阿里,看中的就是技術的應用價值,“你覺得某件事情有價值,還把它實現了,那這段職業生涯就沒白費,這和坐在辦公室里上班,領薪水是不一樣的感覺”。

司羅是阿里云智能語言技術的負責人,加入阿里前是普渡大學的計算機系的終身教授,他告訴鋅財經,“以前在學校做研究,能有4臺服務器已經是非常好的配置了,如今在阿里,內部有5000臺服務器,還有幾百張GPU網卡”。

如今,阿里可以說是逐漸將商業與科技融為一套話語體系,這也是阿里作為商業科技公司的魅力所在:有技術,有人才,也有將技術商業化落地的能力。

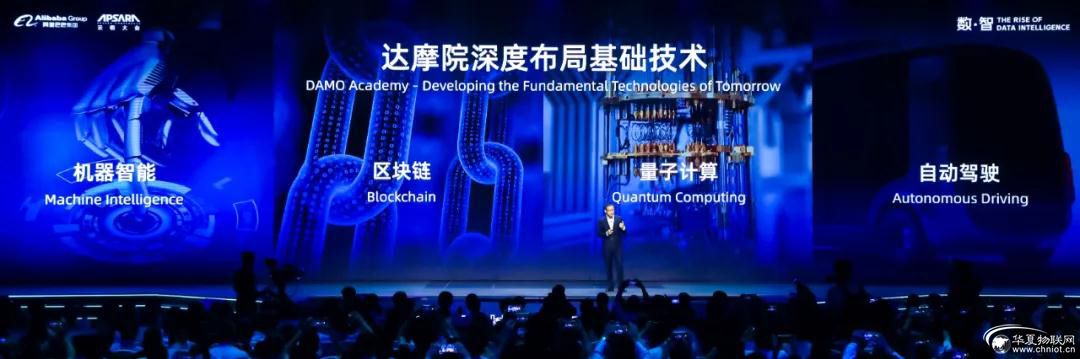

阿里巴巴以云計算為中心,先后成立達摩院、平頭哥等研究團隊,布局AI、芯片、量子計算、區塊鏈、IoT等技術領域研究。

在2020年1月10日舉行的國家科學技術獎勵大會上,阿里云被授予國家技術發明獎、國家科技進步獎兩大獎項。這是互聯網公司首次同時獲評兩大獎項。

現實的理想主義

商業與科技的話語體系詞匯融合之后,是思維邏輯的融合。為何是阿里促成了二者的融合,這其中有偶然性,也有其必然性。

語音實驗室負責人鄢志杰常常收到業務端帶來的“驚喜”,比如,有一家叫硅基智能的深圳公司,悄悄地用阿里云語音識別能力佳航移動的來電轉移,開發了一款接聽電話的人工智能助手“硅秘”。

“有種神奇的感覺,完全不知道有這款產品在研發,原來只要我們把能力做好放到云上,自然有民間高手讓神奇的事情發生“,與大多數技術團隊的同事一樣,鄢志杰很享受這種在“客戶在前陣殺敵,我們在營區磨屠刀的感覺”。

業務團隊的魏溪含經常帶回一些“奇怪的需求”,2017年10月,正泰新能源希望阿里能用視覺識別碼給太陽電池片瑕疵做檢測,不僅想知道瑕疵在哪里,還想知道它長什么樣,“30多種瑕疵,兩萬多張圖片”。

算法團隊的同事陪著“煉丹”,根據實際工況中攝影、燈光、生產線、原材料等干擾因素的變化,不斷更新算法模型,最終讓精度穩定在97%,質檢速度比人快5倍。

有來有回,兩種話語體系的融合形成了正向反饋。

阿里技術理想主義與商業現實主義的結合體,其特征是,業務上的問題從技術上找出路,而技術則以商業價值與社會效應為目標。

與一般的研究院不同,達摩院是“解決問題導向”,馬云對達摩院的要求是“Research for solving the problem with profit and fun(為解決問題研究并帶來利潤和快樂)”。

成立兩年多來,達摩院在國際頂級技術賽事上獲得了近50項世界第一,入選了500多篇國際頂會論文。

達摩院技術不局限在實驗室,其主張的“4+x”研究方向,機器智能、數據計算、機器人、金融科技和X研究等,都在許多領域商業落地。他們走出實驗室,與普通人的生活息息相關,并且產生了社會價值。

疫情期間,達摩院研發的智能疫情機器人,累計為57座城市打通了1250萬通防控摸排電話,并完成200萬人次的在線問診服務。

達摩院AI可以在20秒內對新冠疑似患者的CT影像做出判讀,并量化病癥輕重程度,準確率達96%,這一技術目前已在湖北、上海、廣東等16省市100多家醫院落地使用,完成6萬多個臨床疑似病例診斷。

達摩院AI算法還應用于新冠肺炎的病原學檢測上,達摩院與浙江省疾控中心合作,利用算法將疑似病例基因分析時間縮至半小時,同時可以避免核酸檢測出現的漏檢情況。

阿里旗下的獨立芯片公司“平頭哥”先后發布了RISC-V處理器“玄鐵”、一站式芯片設計SoC平臺“無劍”以及性能是英偉達P4 46倍的含光800 AI推理芯片,這三大產品將構建端云一體的芯片生態,為企業提供普惠算力。

區塊鏈是新基建的重要技術之一。截止2020年4月17日,阿里巴巴全球區塊鏈專利數累計2344件,2019年,在全球公開專利申請量第三年占據榜首。

這些區塊鏈專利技術已在票據、發票、處方、保險、醫療、商品溯源、供應鏈金融等領域實現應用落地。

旗下物流公司菜鳥則已IoT戰略為核心,推動智慧物流升級。菜鳥與各大快遞公司一起,打造了創新模式和智能產品。通過電子面單、智能分單、五級地址庫等,快遞實現包裹數字化;通過物流天眼,優化快遞場站的智能管理;通過菜鳥裹裹,創造快遞服務新標準,提升快遞員收入;通過菜鳥驛站,提供多元派件,緩解快遞末端壓力。

用解決社會問題為導向進行科研,阿里正在成為世界頂級科技公司。

“造風者”的定力

2012年,百度、阿里、騰訊成為中國互聯網的三座大山“BAT”,其中,百度以近600億美元市值位列三者之首。曾經百度是中國科技公司的代名詞,“騰訊的產品,阿里的商業,百度的科技”。

然而,由于過分依賴搜索業務這一現金大牛,百度在之后的任一領域都缺少all in的決心,淺嘗輒止,完美錯過一個又一個風口。掉隊的百度,已不再是黑科技的代名詞,甚至成為業內的調侃,“你們公司是(值)多少度”。

如今,阿里巴巴旗下科技板塊——阿里云的估值相當于兩個百度。

只有那些愿意啃硬骨頭的,攻克技術難點的才能被稱為科技公司。阿里有造風者的創新精神,而不是等風來去風口投機,更有十多年持續大力投入技術的戰略定力。

阿里對技術的投入還在加碼。

4月20日,阿里云宣布,未來3年再投2000億,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。

2019年12月,張勇在內部公開信中宣布了阿里未來的三大戰略:全球化、內需、大數據云計算。

阿里技術中臺的野心是成為數字基礎設施,水電煤是人們生活的必需,數字基礎設施是商業公司的必需。

許多偉大的商業體都有屬于自己的高光時期,然而,社會進程一迭代,他們就成為過去式。放眼過去20年的企業歷史,通過轉型保持同頻,甚至引領迭代進程的,是用科技作為引擎的商業體。這份商業體的名單上,如今寫上了阿里巴巴。

相關文章

亞馬遜云科技在中國區域落地機器學習新服務

當前,越來越多的企業在機器學習或人工智能層面上投入了更多的資金。機器學習項目正從試點到生產迅速發展。Gartner預測,到2024年,將有75%的公司從試生產過渡到生產。機器學習將在現代企業的業務發展和創新中發揮愈加重要的作用...

工信部“2021年物聯網示范項目”公示,海南科技企業“智慧港口”項目上榜

4月13日,工業和信息化部公示“2021年物聯網示范項目”名單。該示范項目由工業和信息化部組織開展,旨在聚焦物聯網關鍵核心技術創新突破,解決行業迫切需求,推廣價值高,帶動作用強,可作為典型案例在物聯網行業。其中海南飛行者科技有...

科技融合推動全球智慧城市市場

根據ResearchandMarkets發布的一項新研究,技術和業務運營的整合以優化公用事業運營正在推動全球智慧城市市場的增長。報告指出,由于公用事業、交通和公共安全部門的數字化轉型,到2026年全球智慧城市市場將超過2.5萬...

井松智能:深耕物流領域十六載,助力物流場景智能升級—訪合肥井松智能科技股份有限公司總經理姚志堅先生

井松智能長期聚焦于智能工廠、智能搬運、孿生系統等核心業務,通過在智慧物流領域的16載深耕,現合作伙伴已遍及30多個行業,成為行業頭部一站式智能工廠解決方案提供商。