快件箱與快遞驛站——快遞代收業務的“C”位之爭

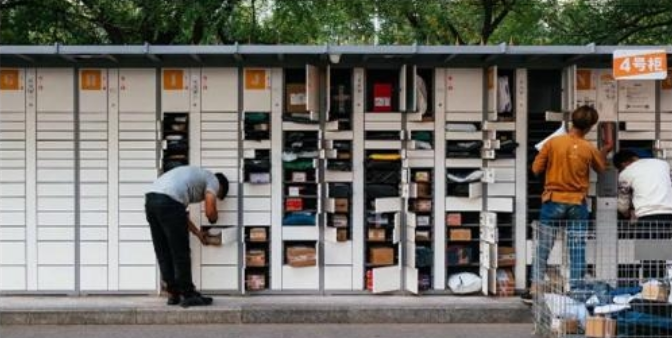

筆者的朋友周先生家住陳渡新苑小區,平時喜歡網購商品,但最近有個情況卻讓他郁悶不已。“以往快遞員一般會將網購商品放到小區快件箱,自己下樓拿就行。”他說,“今年放到快件箱的次數越來越少,最近基本都投到小區外的菜鳥驛站,每次要走幾百米過去拿,遇到快遞多的時候一天要跑好幾趟。”

無獨有偶,筆者走訪的其他幾個小區,不少業主也有類似周先生的遭遇。很多人納悶,既然小區有快件箱,為何快遞員要舍近求遠放到菜鳥驛站呢?一些快遞員告訴筆者,如果送到快件箱,要一個個小區跑,然后一件件放入箱內,但一個菜鳥驛站可以同時寄存幾百件,基本能覆蓋周邊幾個小區的需求。快遞員只要到驛站,將所有快遞交給驛站負責人就算完成投遞,極大節省了投遞時間。尤其是在剛過去的“雙11”“雙12”網購節,菜鳥驛站更是成了快遞員的代收“神器”。

即便如此,筆者認為快件箱和菜鳥驛站對小區居民和快遞員各有“便”與“不便”,不能因為單方面的便利而犧牲另一方的需求,應該給予彼此自主選擇的權利。周先生則表示,網購商品提交訂單時確實可以選擇快遞直接上門或菜鳥驛站,但即便選擇前者的情況下,快遞仍多數情況下被放到了菜鳥驛站,這個選項感覺形同虛設。

難道快遞送到菜鳥驛站變成了強制選擇?常州韻達快遞某網點負責人向筆者道出了其中原委。原來,隨著近兩年快遞市場發展,同行競爭越來越激烈。很多快遞公司為了搶占市場,低價和電商簽訂了快遞數量較大的優惠合作協議,導致從快遞公司到網點再到快遞員的利潤越來越薄。他打了個比方,假設一個快遞員現在派個件賺5毛,即便在保持高效投遞的情況下,每天派送200件,也只能賺100元,一個月全勤也只有3000元。可是,按照目前市場上招聘快遞員的收入標準起碼要5000元以上,差距太大,根本招不到人。而菜鳥驛站的出現大大提高了投遞效率,把以前需要10名快遞員做的工作,現在只要3到4人就可完成,在利潤不變的情況下,大大節省了快遞網點的用人成本,也保證了快遞員的收入。因此,在被投遞地點附近有菜鳥驛站的情況下,快遞員會優先選擇,以此來節省時間,已經成為了行業內的一種“潛規則”。

據統計,2014年,快件箱在常州市投放,當時可謂一枝獨秀,截至2020年底,已經有約20萬格口,但2018年開始,增速明顯放緩,大有“停滯”趨勢。與此相反,菜鳥驛站卻發展迅猛,2018年全市有100多家,2019年增加到300多家,目前備案已達近700家,還有100多家正在走備案流程。由此可見,兩者在快遞代收市場上的地位也正發生著改變,菜鳥驛站大有取代快件箱占據“C”位之勢。

筆者認為,無論快件箱還是菜鳥驛站,目前都只是快遞末端服務的一種補充形式而已。所謂補充,就意味著不是“剛需”,隨時可能會被更新的技術或模式所取代。彼此間應從多元化協同發展的角度去著手,而不能“暴力”地選擇某一方而淘汰另一方,不僅要考慮快遞員的便利,用戶的便利也同樣重要。

因此,筆者建議,首先,行業管理部門應督促快遞公司摒棄不良“潛規則”,尊重用戶選擇,莫將自己的便利建立在犧牲用戶權益基礎上;其次,尊重市場發展自然規律,引導菜鳥驛站在設置站點時統籌考慮周邊小區情況,避免“以點概面”,如果一個站點不夠便利,應該相應增加,以滿足居民對末端投遞服務的需求。

相關文章

RFID技術推動智能電網建設

隨著科技水平與生活水平的不斷提高,地球也付出了環境污染、氣候變化、能源枯竭等方面的代價,環保與能源問題成為不可回避的重要母題。而電網作為人類社會最大的能源輸送樞紐,對我們的日常生活和活動有著無比的重要性。因此,提高電網的利用率...