中國 AI 人才困境:88% 留美博士在美國工作,5 名 Google 員工曾參與美國軍事項目

中國的 AI 人才其實正是美國科技領先能力的重要支撐。

AI,正在成為中美兩國競爭的著力點。

其中,最重要的競爭,莫過于 AI 人才的競爭。

但眼下,中美關系正處于一個前所未有的冰點時刻,美國政府正在采取行動,以防止中國獲得美國的先進研究成果為理由,對來自中國的留學生和工作人員進行限制。

但諷刺的是,中國的 AI 人才其實正是美國科技領先能力的重要支撐。

1

頂級AI人才 29% 來自中國,全球第一

來看看一項關于全球 AI 人才的研究。

這項研究來自于 MacroPolo 智庫,它隸屬于保爾森基金會(Paulson Institure)——該基金會由美國前財長 Henry Paulson 于 2011 年創(chuàng)建,是一家無黨派、“知行合一”的獨立智庫,目的是聚焦于中國和美國之間。

研究的核心數(shù)據(jù),來自于 AI 領域的頂級會議:NeurIPS(神經(jīng)信息處理系統(tǒng)大會)。

其中,在 2019 年 12 月的 NeurIPS 會議上,有 15920 名研究人員提交了 6614 篇論文,打破記錄,論文接受率為 21.6%,使其成為有史以來規(guī)模最大,最受歡迎,最具選擇性的 AI 會議之一。

來看看研究報告給出的數(shù)據(jù)。

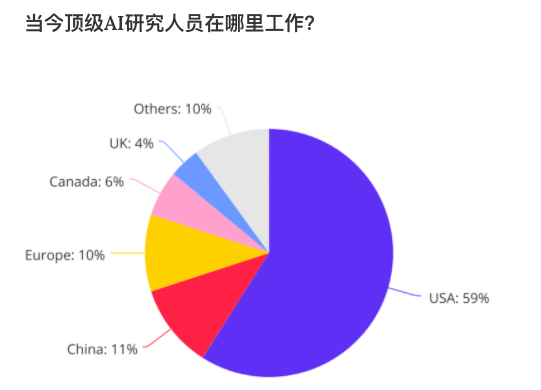

在報告所圈定的頂級 AI 研究人才中,59% 在美國工作,中國占了 11%,與美國有四五倍的差距,剩下的 AI 人才則分布在歐洲、加拿大和英國。

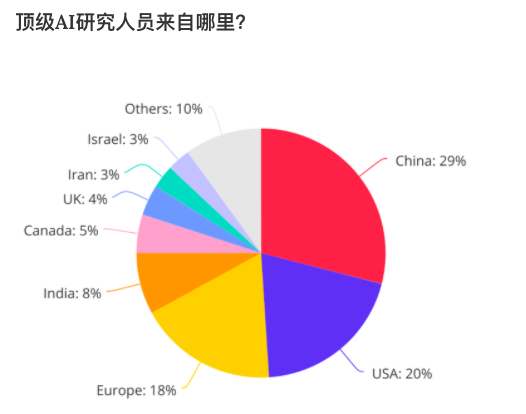

然而,如果看這些人才的來源,會發(fā)現(xiàn)來自中國的人才占比高達 29%,接近三成;美國占比 20%,歐洲占比 18%,印度占比 8%,剩下的則是加拿大和英國。

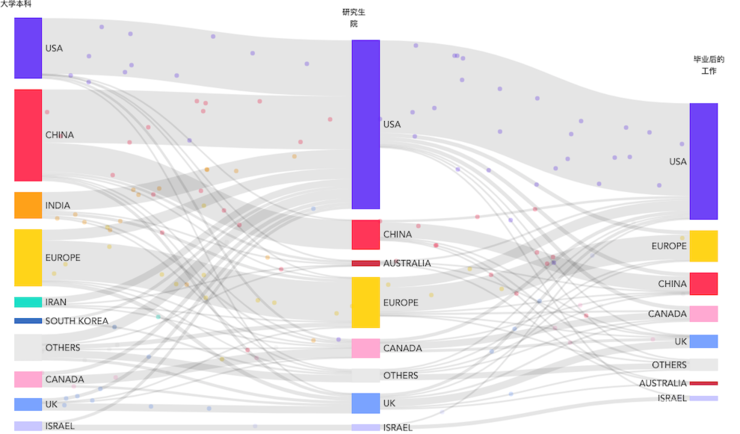

如果看待這些 AI 人才從本科到研究生再到工作的方向,依然會得出一些有趣的結(jié)論:

在美國工作的 AI 人才中,除了來自美國本土的畢業(yè)生之外,還有大量來自其他國家的畢業(yè)生,而其中的最大來源是中國。

這些人才中,中國本科生在中國繼續(xù)讀研的比例為 9.25%,后來留在中國工作的比例為 6.98%。

這些人才中,中國本科生到美國讀研的比例達到了 17.08%,這部分人大多數(shù)留在了美國,構(gòu)成了美國 AI 人才的重要來源。

2

88% 的中國留美 AI 博士,

選擇留在美國

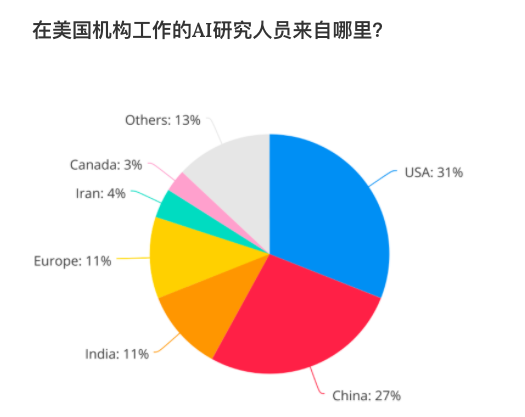

這份報告還顯示,在美國機構(gòu)工作的 AI 人員中,有 31% 來自于美國本土,27% 來自于中國,11% 來自于印度,11% 來自于歐洲。

也就是說,中國是美國 AI 人才最大的外在來源國。

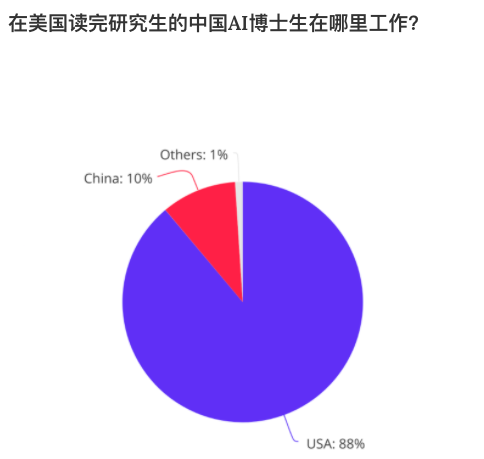

另有一個令人吃驚的數(shù)據(jù)顯示,在美國讀完研究生的中國 AI 博士生中,有 88% 的人才會選擇在美國繼續(xù)工作,只有 10% 選擇回到中國。

而在美國完成學業(yè)之后,中美兩國之外的 AI 博士生有 85% 也選擇在美國繼續(xù)工作,15% 在其他地方。

也就是說,在美國留學并拿到 AI 博士學位的學生中,絕大多數(shù)都會選擇留在美國工作,中國人也不例外。

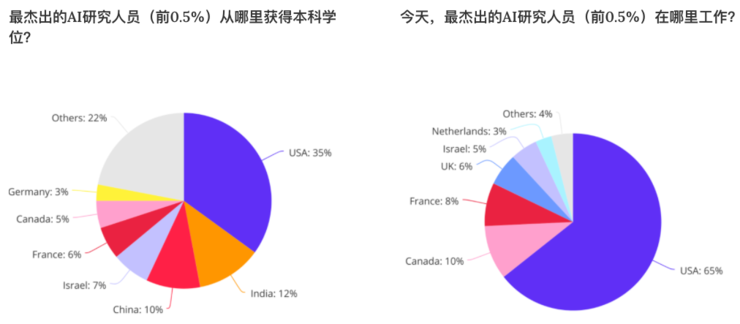

另外,如果將在 NeurIPS 2019 進行口頭演示的論文作者認定為 "最杰出的 AI 研究人員",則這部分 AI 人才有 35% 在美國獲得本科學位,12% 在印度獲得本科學位,10% 在中國獲得本科學位。

同時,這部分的 AI 研究人員有 65% 在美國工作,10% 在加拿大工作,8% 在法國工作,6% 在英國工作……而在中國的人才則被歸入到 Others(4%) 中。

也就是說,10% 在中國獲得本科學位的 "最杰出的 AI 研究人員",大多數(shù)都選擇在中國之外工作。

那么,中國為什么留不住人才呢?

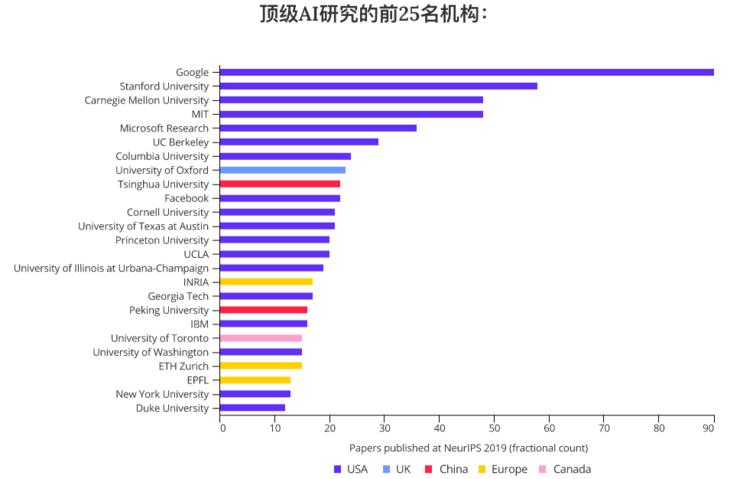

這份報告還顯示,頂級 AI 研究的前二十五名機構(gòu)中,有 18 個位于美國,3 個位于歐洲,英國和加拿大各占一個,中國只有兩個。

在這 25 個機構(gòu)中,排名前十的,有 8 個來自于美國,依次分別是 Google、斯坦福大學、CMU、MIT、微軟研究院、UC Berkeley、哥倫比亞大學、Facebook。

這些機構(gòu),基本上也都是中國頂級 AI 人才愿意停留之處。

而上榜的兩個中國機構(gòu),分別是清華大學和北京大學,清華排名第 9,北大排名第 18。

3

阻止中國人才,對美國有好處嗎?

如同上文的數(shù)據(jù)可見,美國在 AI 方面的實力,是它開放大門、廣納全球人才的結(jié)果——這其中,尤其是離不開來自中國的 AI 人才。

在《紐約時報》對上述報告的解讀中,還有一組令人觸目驚人的數(shù)據(jù):

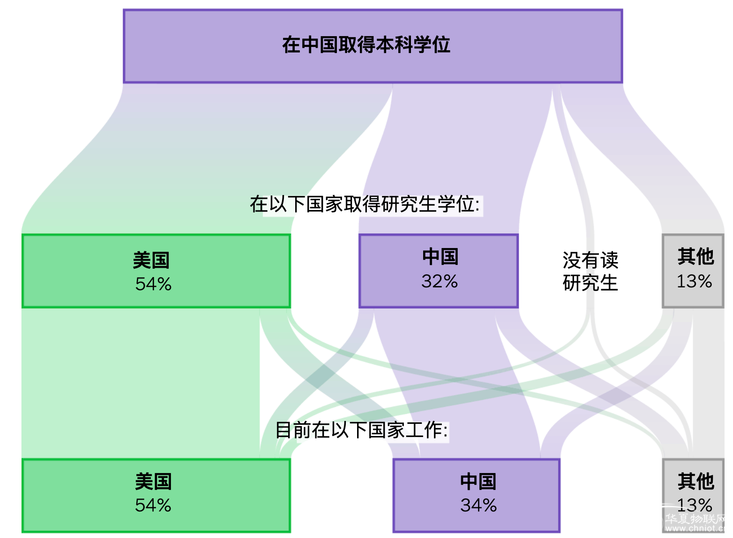

在 NeurIPS 發(fā)表過論文的研究人員中,選擇 128 位在中國獲得本科學位的人才,則這 128 位人才中,有 54% 在美國獲得研究學位,32% 在中國獲得研究生學位;而在工作層面,54% 選擇在美國工作,34% 在美國工作。

圖自《紐約時報》

基本上可以認為,來自中國的頂尖人工智能人才,其實主要是最終流向美國,數(shù)量遠高于其他地方。

當然,在中國越來越重視人工智能領域的情況下,中國向 AI 領域投入大量資金,試圖吸引這些人才回來為中國的企業(yè)和機構(gòu)工作。

但對于這些留在美國 AI 人才來說,更大的不確定性來自特朗普政府的政策。

就在 5 月底,美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布公告,宣稱暫停部分中國非移民學生和研究人員的簽證,原因是擔心這些學生企圖竊取美國的敏感技術和知識產(chǎn)權(quán)。

特朗普宣稱,這一舉措涉及到關于“軍民融合戰(zhàn)略”的關鍵技術,這些技術包括量子計算、大數(shù)據(jù)、半導體、5G、先進核技術、航空航天技術和人工智能。

除了阻礙留學生之外,近些年來也有一些美國政府為了遏制中國技術的發(fā)展,而對中國在美人才進行限制的案例。

不過,對于這些人才來說,還有一個值得擔憂的要素來自于中美之間的緊張關系,以及潛藏在美國社會中針對華人群體的情緒和偏見。

對此,MacroPolo 智庫分析師 Matt Sheehan 表示:大范圍阻止中國人才的努力可能會削弱美國在人工智能領域的領先地位。他還表示:

他們都是中國最聰明的人才,他們選擇為美國的研究實驗室工作,在美國教書,幫助成立美國的公司,如果美國不再歡迎這些頂尖研究人員,北京會張開雙臂歡迎他們回去。

在報道中,《紐約時報》還引用了一家位于西雅圖的 AI 研究機構(gòu)艾倫人工智能研究所(Allen Institute for Artificial Intelligence)的 CEO Oren Etzioni 的說法:

我對政府的做法感到恐懼,把他們拒之門外,給他們設置障礙,你能這樣做多少次,他們才會說,"我不打算試" ?

事實上,這家研究機構(gòu)已經(jīng)發(fā)現(xiàn),來自中國研究人員的申請顯著減少。

4

中國如何培養(yǎng)并留住更多的AI 人才?

到目前為止,美國無疑依舊是全球 AI 人才的高地,也吸納了很多來自中國的 AI 人才。

你可能很難想象,在美國國防部啟動的一項用 AI 來重塑軍事技術的計劃——Project Maven——中,Google 搭建了一個擁有 12 名工程師的團隊,其中至少有 5 人是中國公民。

這真的是一個國家立場和個人選擇層面的悖論。

值得一提的是,《紐約時報》的報道中,除了強調(diào)美國政府的政策會影響美國 AI 能力之外,還在強調(diào)這樣一件事:對于那些希望進從事高端理論研究的人來說,許多中國公司仍不是最佳選擇。

言外之意,在美國的工作和生活依舊是吸引這些 AI 人才的要素。

回過頭來,目前中國需要大量的 AI 人才,但這些在美國受研究生教育的中國 AI 人才依舊選擇美國,這種情況也讓我們反思:

中國究竟如何吸引更多的海外 AI 人才回國?

相關文章

【透視】中國供應鏈金融業(yè)務模式史上最全解析

今天供應鏈金融業(yè)務模式呈現(xiàn)多樣化趨勢企業(yè)在日常運營過程中,通常先支付資金購入材料形成存貨,再將產(chǎn)品出售、回籠現(xiàn)金,由此構(gòu)成一個經(jīng)營循環(huán)。在這種模式中,營運資金以預付賬款、存貨、應收賬款的形式被占用,這給企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)帶來一...

常識之上的便利:智能家居設備的安全困境

智能家居設備用于監(jiān)控或控制我們家中的環(huán)境。這些技術奇跡通過處理溫度、照明、娛樂系統(tǒng)和其他設備的變化,使生活更輕松。但是,雖然它們非常方便,但我們不能忽視它們的使用所造成的安全噩夢。那么將所有設備,甚至警報和安全系統(tǒng)連接到互聯(lián)網(wǎng)...

5G需求雖放緩,中國光模塊行業(yè)前進步伐不變

近日,多位光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的人士直言,5G的需求不及預期。同時,LightCounting也在最新的報告中指出,5G部署放緩,尤其在中國市場,短期內(nèi)不要對5G前傳需求的回歸抱有太大希望。同時,5G前傳領域,國內(nèi)三大運營商紛紛推出創(chuàng)...